今回は増量期と減量期のスパンを解説します。

そもそも増量期と減量期とは何か、設ける理由から見た目の変化、おすすめのスパンなど、増量期と減量期を設ける上で基本的な内容について触れていきます。

前提ですが、男性も女性も増量期と減量期の設け方は変わりません。

そのため、男女関係なく増量期と減量期のスパンについて正しく理解しましょう。

増量期と減量期を設ける理由

増量期と減量期とは、体重を増やしたり、減らしたりする期間を指します。

ではなぜ増量期と減量期を設けるのでしょうか?

Nick

Nick増量期と減量期を設ける理由は、最も効率よく筋肉をつけられるからです。

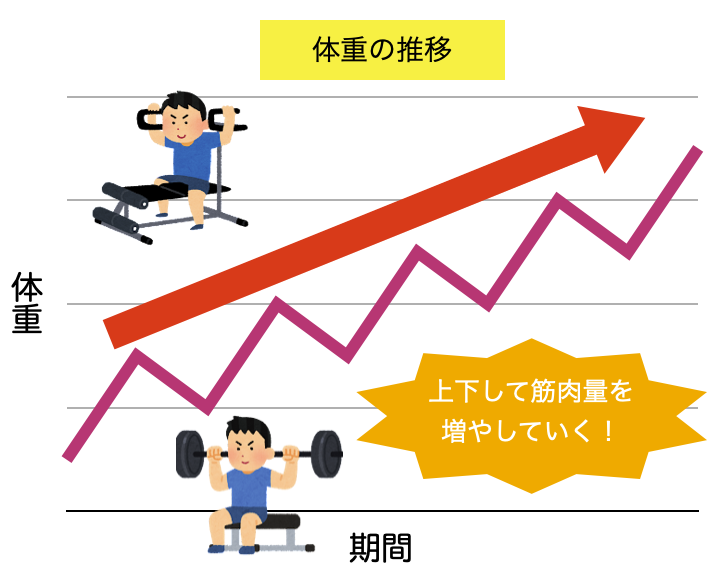

下の図をご覧ください。

下の図は1年スパンで筋肉を増やしていく際の体重の推移です。

増量期とは体重が増える時期であり、この期間に筋肉をできるだけたくさんつけます。

しかし、筋肉をつけようとすると脂肪も同時についてしまうんです。

よって、増量期についた脂肪を落とすために減量期があります。

ただ読んでいる方の中には、「脂肪がついてもいいから増量だけして体を大きくすれば良いのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、筋肉をつけたいから増量期だけをしても続けるのは難しいです。

理由は主に以下の2つです。

- メリハリのある体を作れない

- 常に変化を与えないと筋肉は成長しない

それぞれについて説明します。

増量期だけを行うのがおすすめできない理由:メリハリのある体を作れない

まず、脂肪があるとメリハリのある体は作れません。

メリハリのある体はモチベーションの維持につながってきます。

筋トレとは継続して初めて結果が出ますね。

そのため、継続するためのモチベーションを保つために、減量期を設けた方が良いのです。

増量期だけを行うのがおすすめできない理由:常に変化を与えないと筋肉は成長しない

また、体は常に変化を加えないと成長はできません。

ずっと増量期を設けても今の状態に体が慣れてしまい、停滞期に陥ってしまいます

体に常に変化を与え続け、筋肉を成長させ続けるために減量期が必要なのです。

しかし、減量の行い方には注意が必要。

減量期は脂肪と同時に筋肉も落ちてしまうため、極力筋肉が落ちるのを防ぎつつ脂肪のみを落とすのがとても重要です。

増量期で筋肉をできるだけつけ、減量期で増量期についた脂肪を落とし、理想の体に近づけていく。

この1回のスパンで筋肉のみを増やせるので、増量期と減量期が重要となります。

しかし、増量期と減量期は正しい知識で行わないとうまくいきません。

増量期についてはこちらの記事で正しく体重を増やす方法を説明していますので、ぜひ参考にしてください。

また、減量期は増量期と比べてはるかに難易度が高いです。

減量期では食事の量が減るため、栄養不足に陥りやすくなります。

栄養不足になると筋肉が落ちるほか、体調が崩れたりもするため、難しいのも納得です。

減量期については下の記事で詳しく解説するとします。

筋肉を極力残しつつ、脂肪のみを落とす方法を解説していますので、ぜひ参考にしてください。

以上から、体格や性別に関係なく、全ての人に増量期と減量期が必要なのですね。

理想の体に近づくために、増量期と減量期を上手に取り入れましょう!

増量期と減量期の見た目の違い

増量期と減量期で見た目はどのくらい変わるのでしょうか?

実は思った以上に見た目のインパクトは多いかもしれません。

こちらは俳優の金子賢さんの写真で、左が増量期、右が減量期です。

この写真を見ると、左は腹筋が見えないほど体脂肪がついており、顔も丸々しているのがわかります。

それに対し、右は体に凹凸がしっかり出ていて、腹筋もバキバキです。

左の増量期の方が筋肉量は多いですが、減量期の方が凹凸があり筋肉も多いように見えます。

次は筆者Nickの減量期、増量期の見た目を紹介していきます。

右が増量期で、少し脂肪がついているのがわかります。

それに対して左は減量期で、右と比べて凹凸も出ており、体のラインも綺麗に見えていると思います。

しかも左の体重は62kgであるのに対し、右は65kg。

3kg体重が違うだけでこれだけ見た目が異なるのも驚きです。

よって増量期と減量期の姿を比べると、わかりやすいくらい見た目が異なるとわかります。

増量期と減量期を繰り返すと、増量時に筋トレで上げられる重さも、減量時に絞った時の体のサイズもどちらも成長していきます。

周りが思っている以上に、自分自身で増量期と減量期の違いを実感できるでしょう。

ボディビルダーなど体を本格的に鍛えている人は全員、増量期と減量期を行っています。

増量期と減量期を設けることで、モチベーションが上がるとともに、筋肉量を増やせるのです。

増量期と減量期のおすすめスパン

増量期と減量期のおすすめのスパンについて紹介します!

スパンの設け方にはそれぞれ特徴があり、メリットとデメリットもあります。

どれが最も自分に合っているかを調べられますが、調べ後は自分自身でいろいろ試す他ないです。

色々試した上で、最も自分に合ったものを行ってみると上手くいくでしょう。

おすすめスパン1:1年間

スパンの決め方がわからない筋トレ初心者は、まず1年間スパンで行ってみましょう。

1年スパンの最大のメリットは、増量期を長く設けられる点です。

筋トレ初心者はまず筋肉量が少ないです。

つまり、筋トレ初心者は増量期を短くとった後に減量期を設けたところで、筋肉はほとんど残っていない可能性もあります。

そのため、初心者はまず1年スパンで期間を設け、増量期を9~12ヶ月程度と長くとってから3ヶ月程度で減量を行う方法を強くおすすめします。

デメリットは、長く増量期を取るため、脂肪が多くついてしまう点。

しかし、筋トレ初心者は筋肉の成長も早いため、増量期をしっかり取って、筋肉をたくさんつけてから、脂肪を落とすようにしましょう。

筋肉がつくとその分代謝も上がるため、体脂肪も効率よく落とせますよ。

じゃあ増量期をもっと長く設けたらどうなるの?

それ以上の増量はあまりお勧めできません。

なぜなら、増量だけをしようとしても、体がその状態に慣れてしまうためです。

体が慣れると、それ以上の成長は難しくなってしまうため、増量期は9~12ヶ月を上限にして設けましょう。

おすすめスパン2:数ヶ月

数ヶ月で行うメリットは、お試し感覚で行える点と、見た目が大きく変わらない点でしょう。

何ヶ月も増量期や減量期を設けると人によっては長く感じたり、途中で続かなくなったりする可能性もあります。

また数ヶ月増量しても、見た目は大きく変わりません。

そのため、見た目があまり変わってほしくないと思っている方にはおすすめ。

スパンは減量期よりも増量期を長く取って筋肉を残すのが基本です。

数ヶ月単位で行う場合、増量期を2, 3ヶ月、減量期を1, 2ヶ月程度にしましょう。

おすすめスパン3:半年間

常に新しい刺激を与え続けないと体は成長できません。

そのため、半年スパンで増量期と減量期を設けると、常に新しい刺激を与えられ、1年スパンよりも効果的になる場合もあります。

また、1年スパンと比較すると体も大きく変わらないため、見た目の変化も抑えられます。

しかし、全くの初心者は半年間スパンは注意です。

1年スパンと比べ、増量期の体の変化は小さく、モチベーションを保つ難易度が上がります。

また、増量期と減量期を常に設けているため、慣れるのが難しく、しんどく感じてしまうからです。

半年間のスパンは初心者にとっては難易度は高めですので、全くの初心者にとってはお勧めできません。

少し慣れてきてから半年スパンを選ぶようにしましょう。

増量期と減量期の筆者のおすすめスパンとは

筋トレを始めて1年目は、筆者は1年間のスパンで行っていました。

しかし、せっかく体を絞った状態なのにそれが冬だったら披露する機会もほとんどありませんよね。

それでは勿体無いです。

Nick

Nickせっかく体を鍛えるなら一番いい状態を見てもらいたい!

筆者のおすすめは1年間のスパンにメンテナンス期を含めるやり方です。

メンテナンス期とは、体重・体型を維持する期間。

一般的に、メンテナンス期は減量期の後に設け、一番仕上がった状態を数ヶ月維持します。

このメンテナンス期を夏の半袖の時期に持ってくると、最も美しい状態を披露できますよね。

私が1年を通して行うメニューは次の通り。

- 年間を通しての増量期と減量期の設定

- 9~3月:増量期(7ヶ月間)

- 4~6月:減量期(3ヶ月間)

- 7~8月:メンテナンス期(2ヶ月間)

まずメンテナンス期間を半袖の時期に設けます。

減量末期では体は絞れてきているので、6月には体も仕上がってきているでしょう。

増量期の初めの方はそこまで体が大きく変化しないないため、9月くらいから増量期に入っているのがポイント。

あくまで目安ですので、参考にして自分の方法を見つけるのも楽しいと思います!

増量期と減量期のスパンを胚葉型によって決める

増量期と減量期のおすすめスパンはとして、1年、数ヶ月、半年の3つを挙げました。

まずは、年間、数ヶ月、半年間のどれかから始め、その上で体の特徴によってスパンを多少変化させられるとなお良いです。

では、なぜ体の特徴によってスパンを変える必要があるのでしょうか?

それは、胚葉型によって体格などに個人差が出てくるからです。

私たちの体は胚葉型という分類により、外胚葉型、中胚葉型、内胚葉型と3つに分かれます。

どの胚葉型に属するかで、筋肉や脂肪のつきやすさは変わります。

そのため、自分が筋肉がつきやすいタイプなのか、脂肪がつきやすいタイプなのか、どちらもつきにくいタイプなのかを知って、より自分に合ったスパンで増量期と減量期を設定すると良いでしょう。

まずは、それぞれのスパンの特徴に触れます。

- 外胚葉型:代謝が高く、脂肪と筋肉ともにつきにくい。男女ともに多い。

- 中胚葉型:代謝は低く、脂肪と筋肉ともにつきやすい。男性に多い。

- 内胚葉型:栄養吸収率が非常に高く、脂肪がつきやすい。女性に多い。

次にタイプによる増量期と減量期のスパンについて話していきます。

自分がどのタイプなのか、よくわからない方はこちらで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

筋肉がつきやすい人(中胚葉型)の増量期と減量期のおすすめスパン

中胚葉型は男性に多いです。

筋肉がつきやすい人は増量期よりも減量期の方を多く取るのがおすすめ。

筋肉がつきやすい人は同時に脂肪もつきやすいため、増量期を長く取りすぎると、脂肪も多くつきます。

そのため、減量期も長く取る必要が出てきますが、減量期が長ければ長いほど筋肉が落ちてしまうため、おすすめできません。

よって、増量期より減量期を長くしたスパンで組むのがコツ。

1年スパンならば、1,2ヶ月早く増量を切り上げ、減量期を長く設けると良いでしょう。

筋肉がつきにくい人(外胚葉型)の増量期と減量期のおすすめスパン

外胚葉型は女性も男性も多くいます。

筋肉がつきにくい外胚葉型は増量期を多く取りましょう。

筋肉がつきにくい人は増量期が短い場合、そもそも十分な筋肉がついていません。

外胚葉型の人は、筋肉がつきにくい他、もともとの基礎代謝が高く食が細い傾向があるため、ダイエットも他の胚葉型と比べて苦労しません。

そのため、増量期を減量期より長く設けて、少しでも筋肉をつけるスパンを組むのがコツ。

全く初めの年は1年間増量を行っても問題ないので、思い切って増量期をたくさん取りましょう。

脂肪がつきやすい人(内胚葉型)の増量期と減量期のおすすめスパン

内胚葉型は特に女性に多いです。

栄養の吸収率がいいため、食べたものがすぐに脂肪に変わります。

内胚葉型の場合は、増量期を長くとっても脂肪がついてしまい、短くとると筋肉がつかない可能性もあります。

そのため、増量期と減量期のスパンを明確に決めるよりかは、食事内容を意識する方が大切。

低カロリー高タンパク質の食事が基本です。

食事制限を行いつつ増量を行い、脂肪がついてきたら、減量期にシフトすると良いでしょう。

増量期と減量期での食事方法

増量期と減量期のおすすめスパンについて説明しました。

増量期と減量期でスパンを設けると、効率よく筋肉をつけられます。

しかし、スパンだけ気にしていても増量期と減量期の食事についても正しく行えないと、成長はできません。

ここでは増量期と減量期で気をつけたい食事方法について話していきます。

増量期で気をつけたい食事方法

増量期は脂肪がつくのをある程度許容し、筋肉をつける期間。

そのため、筋肉がしっかりつくタンパク質の多い食べ物を食べましょう。

増量期で気をつけたいのは次の点。

- メンテナンスカロリー以上のカロリーを摂る

- タンパク質を体重1kgあたり最低でも2g以上摂取する

1日に消費するカロリーをメンテナンスカロリーと言います。

このメンテナンスカロリー以上のカロリーを摂取しないと体は増量しません。

しかし、ただただカロリーを摂ればいいわけではありません。

摂取カロリーの大部分を炭水化物や脂質で摂ると、体重は増えますが脂肪量が多くなります。

よって、増量期はタンパク質をしっかり摂取して、筋肉を作りましょう。

減量期で気をつけたい食事方法

減量期はカロリー摂取を抑えるため、筋肉はつきません。

減量期は筋肉の減少量を最小限に抑え、体脂肪のみを落とす期間です。

減量期で気をつけたい点は以下の通り。

- 筋肉の減少を最小限にする

- 栄養をしっかりと適切に補給する

せっかく増量期で筋肉をつけたのに、減量期を失敗してしまうと筋肉が残らなくなってしまいます。

まず気をつけたいのは筋肉の減少量を最小限にすること。

減量期の筋トレも筋肉量を維持するために、非常に大切です。

よって減量期でも筋トレを行いましょう。

また、栄養の補給も大切です。

栄養バランスが悪い場合、筋肉も落ちてしまい、増量期と減量期を設けても意味がなくなってしまいます。

無理はせずにメンテナンスカロリーからマイナス200~500kcal程度を目安として、摂取カロリーを減らしましょう。

また、食べる量が減ると他の必要な栄養素が不足する可能性も。

特に不足しやすいのが食物繊維とビタミン・ミネラル。

食物繊維が少ないと腸内環境が崩れ、ビタミン・ミネラルが少ないと様々な体の不調をきたします。

そのため、減量期中は普段よりも食物繊維やビタミン・ミネラルの摂取を心がけてください。

でも、野菜とかはあまり好きじゃないよ…

野菜を食べるのが苦手な人もいますね。

野菜を食べるのが苦手な人は、サプリメントを利用すると良いでしょう。

サプリメントからの栄養素の摂取を心がければ、野菜嫌いの人でも簡単に栄養が補給できますね。

食物繊維が粉状で入っています。

水にサラッと溶け、味はほとんどしないか、少し甘いと感じるくらいですので、誰でも飲みやすいです。

少量から試せますので、腸内環境があまりよくないと思う方や、食習慣の乱れで肌荒れなどを起こしている方も、ぜひ試してみてください。

ビタミン・ミネラルがバランス良く含まれたマルチビタミン錠剤。

ビタミン・ミネラルが不足すると、食べ物から摂取した糖分がエネルギーに変換できず、脂肪がつきやすい体になる場合もあるため、体には欠かせない栄養素です。

しかし、このような錠剤は大きくて飲みにくいものも多いです。

粒が大きいものは飲みにくくて苦手。

こちらのマルチビタミン剤は、粒が比較的小さく飲みやすいのが特徴。

100日分ありますので、減量中はもちろん栄養が足りていないと感じている方もぜひ飲みましょう!

増量期と減量期の筋トレの仕方

増量期と減量期では脂肪の量や栄養の摂取方法が異なります。

例えば、増量期で行っていた筋トレ方法を減量期にも行うと、怪我につながる可能性もあります。

増量期と減量期でどのようなトレーニングをすべきなのか、詳しく説明していきます。

増量期の筋トレの仕方

増量期の筋トレは重量をどんどん上げていきましょう。

重たいものをたくさん上げられるほど、強い筋肉であり、大きな筋肉になります。

増量期は筋肉を増やす目的で設けるので、ガンガン重量を上げていきましょう。

筋トレの回数は8~12回と最も筋肉が成長しやすい回数の間に抑えると良いです。

どのように筋トレをすると最も筋肉がつくかはこちらの記事を参考にしてみてください。

脂肪は関節に負荷がかかるときに緩衝材のようにはたらくので、増量期で脂肪がつくと、筋肉だけの場合よりも高重量を扱えます。

積極的に高重量に挑戦しましょう。

- 重量を上げるために高重量に挑戦する

- 筋トレの1セットの回数は8~12回を目安に行って筋肥大を促す

減量期の筋トレの仕方

減量期は筋肉を極力残して、脂肪のみを落とす期間です。

そのために、重量は絶対に落とさずに筋トレを行うのがポイント。

減量期での筋肉量の減少は多少は仕方ないです。

しかし、筋肉や脂肪が減って扱う重さの回数が下がったからといって、重量を下げてはいけません。

筋肉量が落ちてしまうので絶対にダメです。

減量期に筋肉量の減少を極力防ぐために、重量は保ったまま行いましょう。

- 減量期の筋トレを行う際のポイント

- 重量は増量期のときのまま。

- 回数が落ちてもその重量で行う。

増量期も減量期も筋トレを行う際に、器具を用意するとより効率的に体を変えられます。

Nick

Nick筆者も筋トレ器具を利用して体を変えることに成功しました!

増量期と減量期のスパンを設けて効率よく成長しよう

今回は増量期と減量期を設ける必要性や、どの程度体が変化するのか、おすすめのスパンや食事方法、筋トレ方法について幅広く説明しました。

筋トレをむやみやたらに行っても、なかなか体は変わりません。

また、変わらないため、ほとんどの人が断念をしてしまいます。

だからこそ体が変化したときの達成感はすごく、感動も大きいです。

明日明後日といった短期間で体は変わりませんので、正しいスパンでしっかり計画を立てて行ってください。

本記事を参考にして上手に体を変えられれば筆者も嬉しいです。

コメント